| No.0160

Love Singularity

人工知能(AI)と芸術、美術、アートの未来

text : mama(美学者母)

2016年8月7日(日曜日)執筆

さて、昨今のテクノロジーの進化が凄まじいスピードで進んでいます。

私自身のアート活動の特徴としてテクノロジーとの親和、

もちろん哲学や美学なども合わせて特徴と言えますが、

現在ではテクノロジーが概念世界をパラダイムシフトし、

それ自体が、哲学や美学になりうる世界となってきています。

それは、例えば量子論や量子力学などで、

古典物理学の上で突き詰められていたものが、

量子力学によって、簡単にブレイクスルーしてしまう。

そのような、今まで必死に古典物理学の上で考えられていた事が、

ある意味無駄であったことが、

今私たちの目の前に突きつけられているわけです。

その上で、私は「量子論美術宣言」を宣言したのですが、

昨今、最先端のテクノロジー界隈で、

やたらと人工知能が話題になっているようです。

しかし実は人工知能ブームというのは、

今回で三回目のブームなんですねwww

第一次人工知能ブームがあったのが1950年代、

第二次人工知能ブームが1980年代、

特にこの第二次人工知能ブームの時は、

現在の第三次人工知能ブームで話題の、

いわゆる、ニューラルネットワークが注目されました。

こちらは現在ディープラーニングとして、

一般的に認知されて、

最近できた新しい考え方の様に言われていますが、

この考え方はもう30年以上前からある考え方です。

ではなぜ今、最注目されているのか、

それは人工知能第二次ブームの頃のコンピューター処理能力、

そこに欠点があり、

情報処理が追いつかなかったので、

ニューラルネットワークを使った人工知能が停滞したのです、

しかし、コンピューターの発達とともに、

情報処理能力が格段に上がり、

現在再注目されています。

なので、

人工知能(AI) 、

ニューラルネットワークを応用したディープラーニング。

これらは新しくもなく古いものなんですねwww

という事で、

現在再注目されている人工知能ですが、

今回の第三次人工知能ブームでは、

人工知能(AI) と芸術、美術、アート、

それらとの関係性も注目されています。

これは人工知能の認知技術が格段に向上してきている事が、

その大きな要因に思われます。

すなわち認知、認識、というものは、

造形芸術と深い関わりがあるからですね。

この画像認識技術が追求されればされるほど、

この造形芸術との問題は、

さらに表面化してくるものと思われます。

昨今ではこのテクノロジーの、

第三次人工知能ブームと合わせて、

アート界でもそれを問題にするグループも現れています。

人工知能美学芸術研究会

http://aloalo.co.jp/ai/

そんなこんなで、

私もアートでテクノロジーとの親和性を考えている人間なので、

この部分に関しては私も言説しておかなければならない、

そう思い、今回言説させて頂こうと思います。

端的に私の人工知能と芸術、美術、アートの関係性、

そしてこの人工知能美学芸術研究会へのメッセージとして、

人工知能は芸術、美学、美術、アートは可能である。

まずはシンプルなメッセージです。

ここから色々と話をさせて頂こうと思います。

まず可能であるという事は、

現時点では、人工知能は芸術、美学、美術、アートを、

創造できていないという逆説でもあります。

では、人工知能が芸術、美学、美術、アートを可能とする時、

それはどう客観的な判断を下すのかが問題となりますが、

私の美学として、

芸術、美学、美術、アート、には「愛」が絶対条件だと考えています。

それは、私が10年以上言説してきている事であり、

過去にも「美」と「愛」と「人」の関係性について説明してきました。

「美」とは「愛」であり 「愛」とは「人」である

http://machromatic.net/column_0006.html

すなわち、愛がないところに芸術、美学、美術、アートは、

成立しないという事です。

ですから人工知能が愛を獲得すれば、

人工知能が創造する芸術、美学、美術、アートは成立するという事です。

もっと端的に、ラディカルに言ってしまうと、

クローン人間は、芸術、美学、美術、アートを創造します。

これは誰しも簡単に想像がつく命題です。

しかし、現在クローン人間は技術的には可能です。

しかし倫理面から、世界的に禁止されているわけですね。

クローン人間と人工知能を繋げるのに、

違和感を抱く人もいるかもしれません。

しかし、

昨今のテクノロジーでは、

バイオやケミカルをテクノロジーとして使っています。

そこには有機性と無機性の壁があるわけですが、

今後、その有機性と無機性の壁がどんどんなくなってきます。

それらの有機性と無機性を排除して考えた時に、

クローン人間と人工知能は同義であると考える事ができます。

すなわち、私たちは人工知能を生命として受け入れなければなりません。

そこから問題になってくるのが生命倫理です。

それがすでに先に問題になっているクローン人間の問題です。

すなわち、人工知能に愛を獲得させるのか?

という生命倫理的な問題にぶつかってしまうのです。

その上で、

様々な問題を乗り越えて、

人間がクローン人間を創る、

または、人間が人工知能に愛を獲得させる。

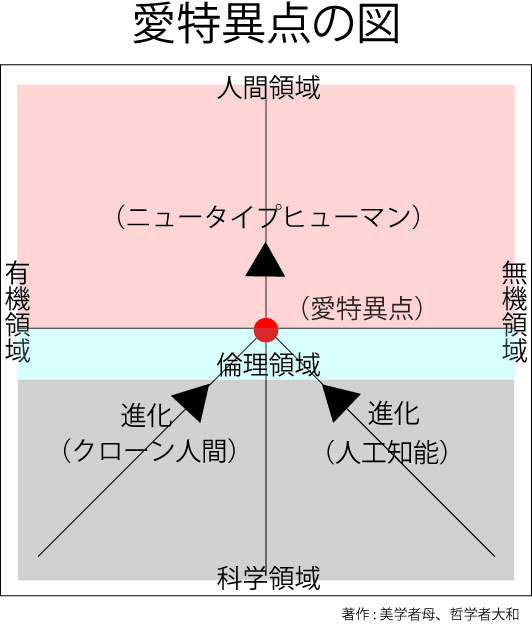

その臨界点を愛特異点と私は名付けています。

そしてその愛特異点を超えたものが、

ニュータイプヒューマンとして産まれる事になります。

このニュータイプヒューマンは人間と同等の生命体です。

ホモサピエンスとは別種の知的生命体の誕生となり、

私たち人間はニュータイプヒューマンと協力して、

生きていく事になります。

すなわち、この愛特異点を超える事、

それが愛を獲得することであり、

人工知能が芸術、美学、美術、アートを可能にする事でもあるのです。

下記にある愛特異点の図を参照していただきたいのですが、

人工知能と芸術、美学、美術、アートの関係性の問題は、

なにより、生命倫理の問題である事を特筆しておきます。

では、人工知能が愛を獲得した時に、

人工知能が芸術、美学、美術、アートを可能にする。

ではその愛を獲得した事をどう確認するのか?

そのような愛とは何なのかという問題にぶつかってきます。

愛とはいったい何なのでしょうか?

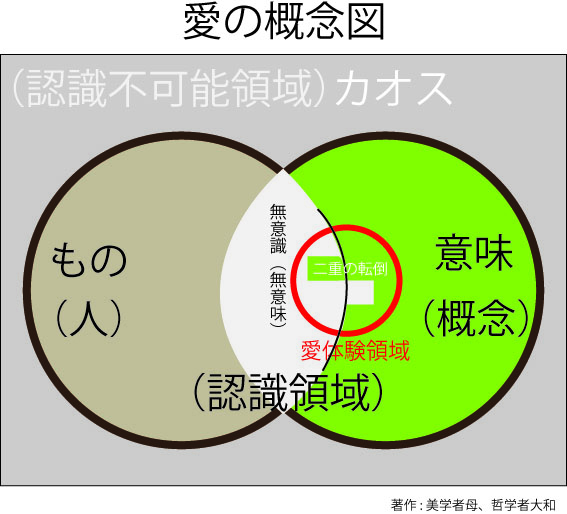

まずは下記の愛の概念図をご参照下さい。

まず、愛とは体験であって意味や概念では無いという事です。

上記の図で赤丸で囲っている所が、愛体験領域です。

愛は体験に依存しますので、

意味や概念、言説で説明する事自体が矛盾ではあるのですが、

私の体験を元に解説したいと思います。

まず愛とは体験です。

体験を言葉にした時、それは嘘になります。

そのような振る舞いも含めて耳を傾けて下さい。

世界とはカオスに存在します。

その中で私たちは二進法により、

世界の森羅万象を判断しています。

判断とは一つのものを考えた時に、

「有る」と「無い」です。

これは二進法で0と1と言えるでしょう。

しかし昨今の量子論などでは、

「有る」と「無い」が同時に存在する、

そのような状態が確認されています。

この「有る」と「無い」という端的な方法で、

「愛」を説明していきたいと思うわけです。

上記の図は、

あるものを「有る」と見た時に、

「無い」というものが無意識に消失する事を図にしています。

常に世界の本質は、

「有る」と「無い」が半々の確率で存在しているのですが、

私たちは、「有る」と認識した途端に、

「無い」というものが、無意識下に埋没してしまいます。

それが図にも明示している、「認識領域」です。

すなわち、私たちが絶対的に何かを認識しようとすると、

必ず、片方が無意識下に潜ってしまう、

しかし、それがなければ、

認識が成立しないわけですね。

次に認識領域の中の、愛体験領域に注目してください。

これは何を示しているのでしょうか。

これはつまり、無意識下に埋没した半分の可能性の一部が、

意味の領域と反転して、意識に想起する事を意味しています。

私はこの状態を、「愛の体験」といっています。

精神分析などでは二重の転倒とも言われています。

この愛の体験は様々な状況で起こります。

もちろん芸術作品を創造するとき、

芸術作品を鑑賞する時、

幸福感が絶頂の時、

危機感が絶頂の時、

様々な状況で人間は「愛の体験」をしています。

これはある種の変性意識状態とも言えますが、

もっと身近な所で言いますと、

よく恋愛の話で、

危機を共有すると恋が芽生えると言いますが、

これは本当の話です。

例えば、

いまにも壊れそうな吊橋を男女二人で渡って、

途中揺れたり、床が抜けたりして、

危機的体験、すなわち愛の体験をすると、

その危機に対して起こった体験を、

相手に起こった愛の体験と勘違いしてしまうのです。

ここまで、

人工知能は芸術、美学、美術、アートは可能である。

という事、そしてそこには生命倫理が最重要な問題である。

また人工知能が芸術、美学、美術、アートを可能にするには、

愛が必要であり、愛特異点を超える事で、

人間と同等のニュータイプヒューマンが産まれる。

そのような事を言説してきました。

この様に芸術、美学、美術、アートというものは、

いつの時代にもその意味や有用性を問われてきたわけです。

その上で、私が芸術、美学、美術、アートに、

その意味や有用性を問われた時に、

普遍的な回答として導き出した解が愛なのです。

美学者母

|